本誌あとがきより

■さいきんは下火になりつつあるけれど、大工とかカメラマンとか、落語家とか、職人的・芸術的分野に、徒弟制度があるのはなぜか?

それはべつに、弟子を安月給でこき使って、いじめて、根性をつけさせるためではない。

師匠の職能を、言葉で、マニュアルで覚えさせるのが不可能だからだ。

だから四六時中師匠に従って、カラダで、五感で、感覚で覚えるしかないのである。

師匠も、言葉で教えられないことに苛立って、だから怒鳴ったり、蹴飛ばしたりするのである。

そして、スポーツという非言語的な運動にこそ、ある意味、芸術よりずっと、その種の徒弟制度的インストラクション (大相撲には残っているけれど) が必要なので‘ある。

けれど、そういうわけにもゆかない。

だからスポーツ・インストラクションの多くは、聞き直ってしまった。

スノーボードで言う、

「ちょっとターンのピークで‘踏めてないね」とか

「もっと前だよ」とか、そう言われてそうできりゃ苦労はしない。

あげく、

「経験を積むしかないよ」とか「ノリなんだよね」で片付けてしまう。

思考停止である。

「カラダで覚え」られりや苦労はないのだ。

「カラタで覚え」るためにはどうすればいいのかをこそ、教えて欲しいのである。

私は、言葉のプロとして、言葉の力をあきらめたくはなかった。 |

「はいここでもっと踏んで態勢を低く」とか、

「ここで前足に加重して後傾にならないように」とかいった言葉が、現実の運動に間に合うわけがない。

言葉と運動は相いれないが、言葉によって、言葉 (意識) を、ひいてはカラダを解放させることを、諦めたくはなかった。

だから、 95年09月の残暑のある日、思い出したように一一白状すると、

ほんとに単なる思いつきだったのだ一一マックの携帯に電話し、

この企画を持ちかけ (たしか JR 川崎駅前からだった)、新青悔街道沿いのデニーズで、最初の打ち合わせをもったのである。

さて、その企画は、このようなカタチとなった。

マックに電話した時点では、私は、脇役に徹するつもりはなかった。

私は、ライターとして、編集者としての自分の職能にはどちらかと言えば自信があるほうだ。

(自信もないのにフリーランスとして仕事するのは世間に対して失礼であるという意昧においてね)。

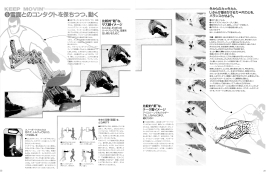

端的に言って、たとえば62-63ページのように、見聞きにワンシークエンスとワンセンテンスだけみたいな単純な構成は一一原則として一一避ける。

ふつうはエディターとしての「芸」を見せようと、自己主張しようとするのだけれど、今回は、マックの言葉を、できるだけピュアに、加工しないで、伝えようと思った。

それほどかれの言葉はあたらしく、めずらしく、痛かったのである。

1996年 12月21日未明 TOKO |

contents example

|